参加団体紹介の続きです。

同じく「にしよど親子防災部」

福田留美さん

中西まさこさん

福田留美さんはNPO法人にしよどにこネット代表をされています。

20年以上、地域に根差した活動をされている団体なので、防災についての取り組みは「にしよど防災カフェ」や「防災デイキャンプ」など、様々なカタチでされています。

山口幸子さん

大正区は地震にも水害にも弱いまちなので「自助」をしっかりしておかないと「いざ!」という時に命を守れません。

区長や大正区まちづくりセンターからも協力をしてもらい、地域に活動がひろがっています。

きしわだ親子防災部は、岸和田市に必要な内容を盛り込んで、防災ノートを発行されました。

私たちの「ほくせつ親子防災ノート」は、皆さんの地域に合わせた内容で発行していただけるよう、元データ(aiデータ)を無料でお渡しさせていただいています。

必要な方はご連絡ください(#^^#)

足立喜代美さん

笹部美佳さん

水害を何度も経験している福知山市で、ママ目線の防災活動を長年されています。

足立さんはNPOおひさまと風の子サロンで子育てコンシェルジュをされていて、地域の親子を普段から見守っていらっしゃいます。

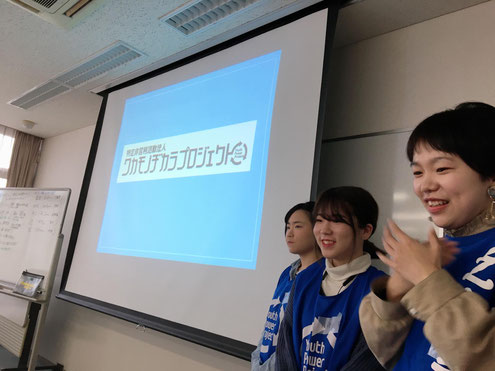

今回は学生団体も参加してくれました!

井手口健司さん

『神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科

消防・警察・自衛隊・海上保安庁等を目指す学生の事前学習とともに、有事の際に冷静に行動できる人材育成を目的とした学内任意団体です。▷顧問の中田教授と共に隊員33名、マネ5名で活動中!』

学内で地域の子どもたちを対象にイベントを開催されたり、被災地で活動されたりしています。

未来に希望が持てました。

余談。

神戸学院大学社会防災学科は「防災女子」も有名です。

「あれ???過去に彼女たちと一緒にポリ袋クッキングしたよね…?」

記憶をたどってパソコンを検索したら、同会場で茨木市の事業で一緒にやっていました。

その時にまとめたパワポにしっかり「沸騰したお湯で20分調理」と自分で書いてました(;^ω^)

保温では調理できない(笑)

今回の大きな学びです。

おおた あすかさん

こばやし ちかさん

いけざわ なぎささん

「私がやります!」が合言葉。

若者が中心となって被災地支援や、地域の地縁団体と連携した防災啓発活動を行っている団体です。

元気いっぱいの皆さんでした。

大阪北部地震の時も地元大学の学生団体さんが地域をまわって助けてくれました。

青山織衣さん

コミュニティワーカー、ボランティアコーディネーター、社会福祉士、精神保健福祉士で、この界隈では「青山さん、知ってます」とたいていの人に認知されているザ★現場の人です。

『今までのやり方を踏襲していたら、地域は崩壊する。

「若い人が出てこない」ではなく、「若い人が関わりたくなる」変化が必要』と、熱く語ってくださいました。

最後は大阪北部地震を体験した私たち「ほくせつ親子防災部」から。

親子防災の取り組みは、平成25年度から茨木市危機管理課が始めた「茨木女子防災部」と足並みを揃えてすすめてきました。

危機管理課だけではなく、人権・男女共生課、市民協働推進課、障害福祉課、こども政策課、秘書課、教育委員会、そしてもちろん市長も一緒に、市民の声を集めながら進めてきました。

市だけではなく、社会福祉協議会や茨木青年会議所、その他、地域の各種団体の皆さまと一緒に啓発をすすめてきました。そこに近隣市町が加わり、広域で親子防災政策を進めてきました。

実際に被災してわかったこと。

日頃から、所属や団体を越えて「人」と「人」としてお付き合いをしているからこそ、

「いざ!」という時にも助け合えるということ。

顔が見える関係だからこそ「〇〇さんが困っているなら助けるわ!」とすぐに動けること。

団体同士の協力や連絡がスムーズに行われること。

だからこそ、普段からお互いを知り合い・つながることが大切なんだと実感しています。

今回の交流会は「親子防災部で集まってみる?」という、気軽な会話からスタートしました。

『知り合いにも声をかけるわ』と、つながりがつながりを呼び…結果25名が集まってくださいました。

普段はSNSでの交流だけですが、実際に会うことで更にご縁が深まりました。

「次回も楽しみにしています」という声を沢山いただいたので、第2回交流会はなるべく多くの方に参加していただけるように事前に告知させていただきます。

参加してくださった皆さま、ありがとうございました(#^^#)